一、系统崩溃:技术故障为何总在抢票时“掉链子”?

2025年春运首日,12306客户端突然出现登录异常和页面白屏,数百万用户眼睁睁看着车票秒光却无法操作。微博话题12306崩了迅速登上热搜,网友“旅行青蛙”在社交平台吐槽:“提前半个月定闹钟抢票,结果系统卡在登录界面半小时,所有车次显示候补,这就是所谓的科技便民?”

这不是12306第一次因技术问题引发争议。2023年中秋国庆双节期间,系统在开票瞬间崩溃,客服回应称“同一时间下单用户过多”;2025年1月更出现三天内两次瘫痪的极端情况,用户甚至无法查看已购车票。数据显示,2025年春运铁路预计发送旅客5.1亿人次,日均访问量超500亿次,庞大的数据压力让系统屡屡“超载”。

二、第三方平台:加速包是救命稻草还是智商税?

当官方渠道失灵,许多用户转向第三方平台。北京白领小李分享经历:“在12306显示无票时,携程却提示‘加价38元可抢票’,结果付款后才发现需要‘买短乘长’补票7站。”这种误导性标注已成行业潜规则——平台通过爬取12306数据,将“全程无票”包装成“有票需补站”,利用信息差牟利。

更讽刺的是,第三方平台的“技术优势”实为伪命题。铁路部门明确表示,所有票源均来自12306,加速包只是营销噱头。记者实测发现,同一车次在12306手动购票成功率为32%,而某平台“VIP加速”仅提升至35%,却收取额外费用。用户支付的加速费,买到的不过是心理安慰。

三、抢票策略:候补功能为何让人又爱又恨?

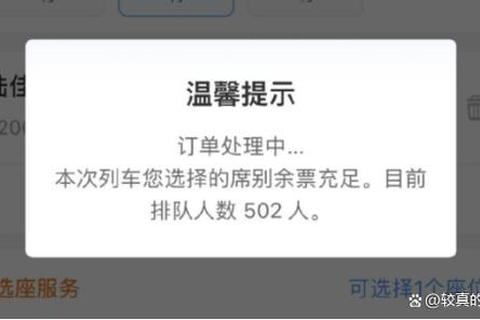

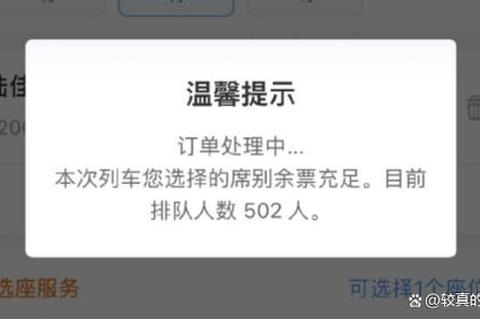

官方力推的候补购票本应是救命法宝,但2024年国庆期间,用户“@柠檬不萌”遭遇连环暴击:系统显示85%成功率的候补订单最终失败,凌晨2点突然放票却无任何提醒,导致她错过唯一班次。类似案例屡见不鲜,反映出候补机制的设计缺陷——兑现时间不透明、提醒功能缺失,让用户陷入被动等待的焦虑。

不过仍有成功案例可循。程序员王先生通过“组合拳”抢到票:先在12306提交3个不同日期的候补订单,同时购买联程票作为备选,每天6点、12点、22点手动刷新余票。他“不要迷信单一渠道,多线程操作才能提高成功率。”这种策略虽费时费力,却是当前规则下的最优解。

给春运抢票人的实用指南

1. 优先官方候补:尽管存在缺陷,但75%的候补成功率仍是最高保障,可同时提交多个车次和日期组合;

2. 巧用系统规则:2025年试点“自动提交订单”功能,在京沪、广渝等线路可预填60个车次,大幅降低手动抢票压力;

3. 警惕时间陷阱:每天6点、23点为退票高峰,开车前48小时和24小时有大量余票释放;

4. 拒绝虚假希望:第三方平台显示的“有票”多为需补票方案,直接拨打12306客服查询真实余票更可靠。

12306软件突发瘫痪用户无奈抢票彻底无望的困境,折射出公共服务系统在极致流量冲击下的脆弱性。但换个角度看,每年数十亿次交易零重大事故的成绩,也证明这套系统仍在进步。或许正如技术团队负责人单杏花所说:“我们无法瞬间满足所有需求,但每优化一个功能,就能让千万人早一小时回家。”在技术与需求的赛跑中,耐心和策略,仍然是普通旅客最可靠的“加速器”。

相关文章:

文章已关闭评论!